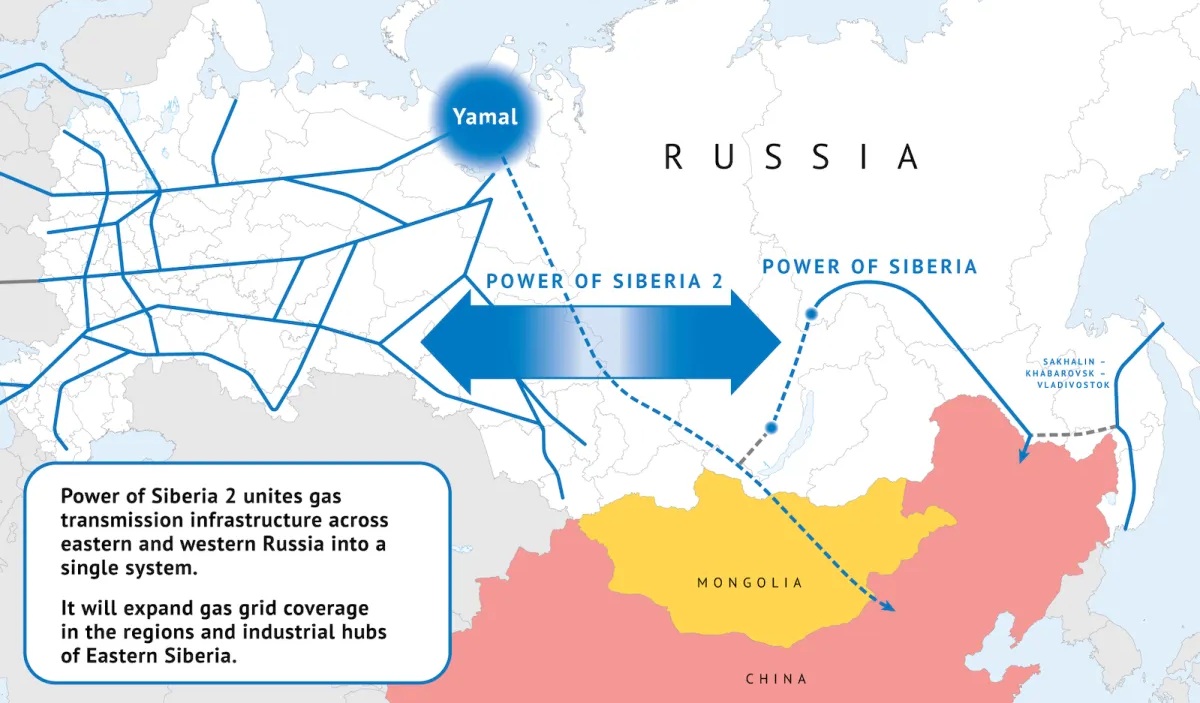

Moscou et Pékin ont annoncé mardi la signature d’un mémorandum juridiquement contraignant en vue de la construction du gazoduc Power of Siberia 2. Ce projet, en gestation depuis 2020, doit relier les réserves de Sibérie occidentale à la Chine via la Mongolie, et représente pour les deux capitales une avancée majeure dans leur rapprochement stratégique.

Selon Alexeï Miller, PDG de Gazprom, il s’agit du « projet le plus vaste, le plus capitalistique et le plus structurant de l’industrie gazière mondiale ». Une formule ambitieuse, mais qui reflète les attentes colossales de part et d’autre.

Un projet aux contours encore flous

Malgré l’effet d’annonce, le projet n’est pas encore totalement verrouillé. Plusieurs zones d’ombre subsistent :

- Volumes d’exportation : Pékin n’a pas confirmé s’il s’engagerait sur des volumes fixes ou flexibles.

- Prix du gaz : Moscou évoque un tarif inférieur à celui appliqué à l’Europe, mais sans précision. Pékin préférerait des prix proches des tarifs domestiques russes (120–130 $/1 000 m³), alors que Moscou vise des conditions comparables à Power of Siberia 1 (265–285 $).

- Financement : la Russie financerait la partie domestique, la Chine la sienne, mais aucun accord définitif n’a été annoncé.

- Calendrier : la construction côté russe pourrait durer trois ans, mais la partie chinoise reste à définir.

Bref, le projet est politiquement validé, mais pas encore contractuellement verrouillé.

Les gains pour Moscou : une bouée de sauvetage partielle

Depuis 2021, la Russie a vu ses exportations de gaz vers l’Europe s’effondrer, passant de 157 milliards de m³ à seulement 39 milliards attendus en 2025. Contrairement au pétrole, redirigeable par bateau, le gaz reste dépendant d’infrastructures fixes.

Avec Power of Siberia 2, la Russie espère ajouter 50 milliards de m³ par an à ses exportations vers la Chine, en complément des 38 milliards déjà acheminés par Power of Siberia 1.

Cependant, les revenus attendus (2,5 à 4,3 milliards de dollars par an) restent bien inférieurs aux 20 milliards annuels autrefois générés par les ventes européennes. Le projet ne compense donc pas entièrement la perte du marché européen, mais il constitue un filet de sécurité indispensable pour Gazprom et le Kremlin.

Les gains pour Pékin : diversification et sécurité énergétique

Pour la Chine, ce gazoduc est avant tout une assurance. Pékin dépend déjà de fournisseurs multiples (Russie, Qatar, Australie, États-Unis), mais les tensions au Moyen-Orient, la volatilité du GNL et les risques de sanctions occidentales poussent le pays à sécuriser des flux stables et terrestres.

Power of Siberia 2 réduira cette vulnérabilité et renforcera l’intégration énergétique sino-russe, au moment où Pékin multiplie les options face à un Occident jugé peu fiable.

Un symbole géopolitique fort. Au-delà des chiffres, l’enjeu est stratégique :

- Pour Moscou, l’accord illustre la réussite de son pivot vers l’Asie après la rupture avec l’Europe.

- Pour Pékin, il confirme que la Russie accepte de devenir un fournisseur de long terme, renforçant ainsi la sécurité énergétique chinoise.

- Pour l’Occident, c’est un signal inquiétant : l’Asie s’impose comme le centre de gravité énergétique mondial, tandis que l’Europe s’expose à une ère de rareté et de coûts prohibitifs.

Conclusion : une alliance énergétique mais asymétrique

Power of Siberia 2 marque une étape décisive dans l’alliance russo-chinoise. Mais il révèle aussi une asymétrie : la Russie, affaiblie par la perte du marché européen, est contrainte d’accepter des conditions moins favorables, tandis que Pékin bénéficie d’une énergie abondante et bon marché.

Si le projet se concrétise, il consolidera la dépendance énergétique chinoise vis-à-vis de Moscou tout en enfermant la Russie dans un rôle de fournisseur. Pour l’Europe, exclue de ce grand basculement, il ne reste qu’un horizon : celui de la décroissance imposée, synonyme de stagnation économique et de perte d’influence.