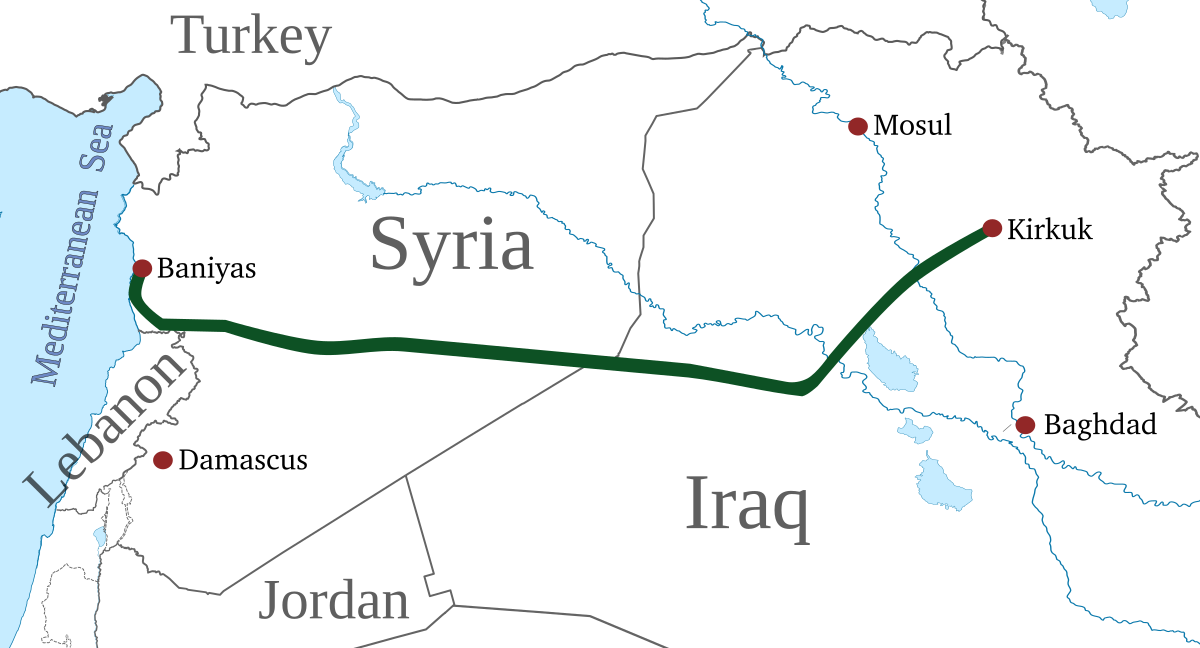

La Syrie et l’Irak examinent la remise en service de l’oléoduc Kirkouk-Banyas, une infrastructure stratégique de 300’000 barils/jour qui pourrait créer un nouveau corridor énergétique vers l’Europe et modifier les équilibres géopolitiques régionaux.

Cette initiative, portée par le ministre syrien de l’Énergie Mohammed al-Bashir lors d’une prochaine mission à Bagdad, s’inscrit dans une reconfiguration plus large des flux énergétiques moyen-orientaux, alors que les deux pays cherchent à diversifier leurs options d’exportation.

Le projet représente un enjeu économique majeur pour la Syrie post-Assad, qui pourrait générer des revenus de transit substantiels tout en réduisant sa dépendance aux importations maritimes coûteuses. Pour l’Irak, cette route offrirait une alternative aux passages sensibles du détroit d’Ormuz et aux infrastructures turques.

Reconfiguration des flux énergétiques régionaux

L’oléoduc Kirkouk-Banyas, inactif depuis le début des années 2000, constituerait une alternative stratégique aux routes d’exportation existantes. Cette infrastructure permettrait de contourner les goulots d’étranglement géopolitiques traditionnels, notamment le contrôle turc sur les exportations irakiennes via Ceyhan.

L’analyse des flux énergétiques régionaux révèle l’importance croissante de cette diversification. L’oléoduc Irak-Turquie, fermé depuis plus de deux ans en raison de tensions avec le Kurdistan irakien, illustre la vulnérabilité des routes d’exportation uniques.

Pour les marchés européens, confrontés aux défis d’approvisionnement énergétique depuis 2022, cette nouvelle route pourrait offrir une source additionnelle d’hydrocarbures moyen-orientaux, réduisant la dépendance aux fournisseurs traditionnels.

Implications économiques pour les acteurs régionaux

La remise en service de cette infrastructure génèrerait des bénéfices économiques différenciés selon les parties prenantes. La Syrie pourrait percevoir des droits de transit estimés entre 1 et 3 dollars par baril selon les standards internationaux, représentant potentiellement 100 à 300 millions de dollars annuels.

L’Irak diversifierait ses routes d’exportation, réduisant sa dépendance aux infrastructures contrôlées par le Kurdistan régional et la Turquie. Cette autonomie accrue renforcerait la position de négociation de Bagdad vis-à-vis de ses partenaires régionaux.

Les compagnies pétrolières internationales opérant en Irak observent attentivement ces développements, car une nouvelle route d’exportation pourrait modifier les coûts logistiques et les marges de leurs opérations dans le nord du pays.

Tensions avec le Kurdistan irakien

Le projet soulève des questions complexes concernant les relations entre Bagdad et le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK). Une route d’exportation contournant les infrastructures kurdes pourrait affaiblir la position de négociation d’Erbil dans les discussions budgétaires nationales.

Le contrôle des champs pétroliers contestés de Kirkouk et Ninive constitue un enjeu particulièrement sensible. Si Bagdad décidait d’acheminer du brut de ces régions via la Syrie sans accord kurde, cela pourrait exacerber les tensions intercommunautaires irakiennes.

Cette dynamique s’inscrit dans une lutte plus large pour le contrôle des revenus pétroliers irakiens, représentant environ 95% des recettes d’exportation du pays. Les équilibres de pouvoir internes pourraient être significativement modifiés par cette nouvelle donne logistique.

Repositionnement géopolitique régional

Le projet intervient dans un contexte de réalignement géopolitique régional post-Assad. La Turquie, qui contrôlait une part importante des exportations énergétiques irakiennes, pourrait voir son influence diminuer avec l’émergence d’alternatives syriennes.

L’Iran, traditionnellement influent en Irak, pourrait soutenir ce projet s’il renforce l’autonomie de Bagdad vis-à-vis d’Ankara. Cependant, l’émergence d’un corridor énergétique syro-irakien pourrait également favoriser les intérêts des pays du Golfe cherchant à limiter l’influence iranienne.

Les capitales occidentales observent ces développements avec intérêt, y voyant une opportunité de diversification énergétique tout en évitant de concéder trop d’influence géopolitique à leurs rivaux régionaux.

Défis techniques et financiers

La réhabilitation de l’oléoduc nécessitera des investissements substantiels, estimés entre 2 et 5 milliards de dollars selon les standards de l’industrie. Le financement de ces travaux dans le contexte syrien actuel pose des défis particuliers, compte tenu des sanctions internationales en vigueur.

Les aspects techniques incluent la modernisation des infrastructures de pompage, la sécurisation des installations sur 600 kilomètres de territoire, et la mise aux normes environnementales internationales. Ces contraintes opérationnelles détermineront largement la faisabilité économique du projet.

L’industrie pétrolière internationale suit attentivement l’évolution de ce dossier, car il pourrait créer de nouvelles opportunités d’investissement au Moyen-Orient tout en modifiant les équilibres concurrentiels sur les marchés énergétiques européens.

Perspectives à moyen terme

Le succès de ce projet dépendra largement de la stabilisation politique syrienne et de l’évolution des sanctions internationales. Les investisseurs évaluent ces risques géopolitiques dans leurs calculs de rentabilité à long terme.

Pour les marchés énergétiques européens, cette nouvelle route pourrait s’avérer stratégique dans un contexte de diversification des approvisionnements. Cependant, la timeline de mise en œuvre reste incertaine, avec des estimations variant de 3 à 7 ans selon la complexité des travaux de réhabilitation.